© Jean-Louis Fernandez

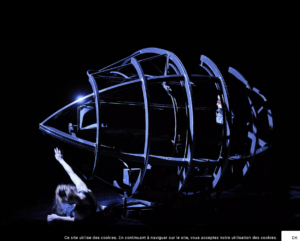

D’après le roman de Peter Weiss – adaptation et mise en scène Sylvain Creuzevault, avec le Groupe 47, artistes issu(e)s de l’école du Théâtre national de Strasbourg et avec les artistes de la compagnie Le Singe – dans le cadre du Printemps des Comédiens, à Montpellier.

Sylvain Creuzevault se passionne pour les œuvres monumentales et en a monté un certain nombre depuis la création du groupe D’ores et déjà qu’il co-fonde et avec lequel il travaille depuis 2003, puis avec la compagnie Le Singe qui porte ses créations depuis 2012. Il a entre autres présenté Baal de Brecht en 2006, La Mission d’Heiner Müller en 2009, Karl Marx Banquet Capital en 2018 et s’est intéressé à Dostoïevski en trois mises en scène : Les Démons en 2018, L’Adolescent en 2019, Les Frères Karamazov – mille trois cents pages – en 2021 (cf. notre article du 15 novembre 2021). Autant dire qu’il aime les défis. Le livre-culte de Peter Weiss, L’Esthétique de la résistance – neuf cents pages – en est un.

© Jean-Louis Fernandez

Publié entre 1975 et 1981, on le considère comme un chef-d’oeuvre de la littérature du XXe siècle, littérature coup de poing et de référence comme l’Ulysse de Joyce, la Recherche de Proust ou les Passages de Benjamin. W.G. Sebald, autre écrivain emblématique des hauts sommets du siècle passé, dont on a failli voir l’adaptation et la mise ne scène de Les Émigrants par Krystian Lupa à Genève et Avignon, écrivait en 2001 sur l’ouvrage et son auteur (dans Luftkrieg und Literatur) : « L’esthétique de la Résistance dont Peter Weiss commença la rédaction alors qu’il dépassait la cinquantaine, faisant un pélerinage au travers des méandres arides de l’histoire culturelle contemporaine en compagnie du pavor nocturnus, terreur de la nuit chargé d’un monstrueux poids idéologique, est un magnum opus qui se découvre non seulement comme l’expression d’un éphémère souhait de rédemption mais comme une expression de la volonté d’être, à la fin des temps, du côté des vaincus. » Autant dire combien L’Esthétique de la résistance fait partie des essentiels de la littérature de son siècle et l’auteur y fait figure d’historiographe. Peter Weiss (né près de Berlin en 1916, mort à Stockholm en 1982) qui avait fui le nazisme dès 1935 y a consacré les dernières années de sa vie. C’est un écrivain mondialement connu pour sa pièce La Persécution et l’Assassinat de Jean-Paul Marat représentés par le groupe théâtral de l’hospice de Charenton sous la direction de Monsieur de Sade, écrite en 1964, suivie de L’Instruction, en 1965, le procès à Francfort de plusieurs responsables du camp d’extermination d’Auschwitz. Il est ainsi le fondateur d’une nouvelle esthétique, le théâtre documentaire. L’Esthétique de la résistance est, selon le metteur en scène, « un roman cruel et mélancolique. Il ne raconte pas seulement les défaites du mouvement ouvrier européen au premier XXe siècle, mais aussi l’errance, le désarroi, la souffrance de femmes et d’hommes qui ont choisi, en ce temps-là, le camp du communisme. »

© Jean-Louis Fernandez

Comme le livre, le spectacle est construit en trois parties qui elles-mêmes s’inscrivent dans des temps, des styles et des actions de longueurs inégales, ce qui complexifie le travail de mise en scène. Nous sommes à Berlin dans les années 30 où quelques jeunes ouvriers, pris en étau entre leur travail à l’usine et la résistance antifasciste, sont réunis, première partie du spectacle. Le récit se passe à la première personne, le narrateur est un jeune allemand de vingt ans, ouvrier chez Alfa Laval que l’on voit évoluer de 1937 à 1945, ainsi que ses parents, et qui construit sa culture comme contre-autodafé contre la barbarie. C’est le seul personnage fictif chez Peter Weiss, tous les autres ayant réellement existé, comme Coppi et Heilmann, amis du narrateur, Hodann, Ayschmann et les autres. Cette jeunesse, inquiète, exprime sa haine du système nazi montant à grande vitesse. Le spectacle nous place face à son combat politique et à la réflexion qu’elle mène sur l’art – Les jeunes gens se rencontrent exclusivement dans les musées et galeries où ils cherchent à se cultiver pour mieux participer à l’émancipation de tous. Le spectacle débute au Pergamonmuseum de Berlin, devant la frise de Pergame, en 1937. En creux se lit une certaine histoire de l’art, des plus subversives et s’exprime le refus du renoncement à la résistance : « Nous étions des ouvriers et nous étions en train de nous constituer une base culturelle. Le simple fait d’affirmer que cela n’était possible que dans des circonstances particulières, nous le ressentions comme du dédain, une discrimination. Le fait que nous n’étions ni meilleurs ni plus intelligents que tous les autres, capables comme tous d’étudier, de faire des recherches, prouvait que n’importe qui réussirait à en faire autant. » Et ils nous font aussi voyager avec ces grandes figures de l’art que sont Bruegel l’Ancien, Picasso, Dürer, Kafka, Delacroix, Géricault et Dante.

© Jean-Louis Fernandez

La seconde partie, le second livre, se déroule de septembre 1938 date des accords de Munich, jusqu’en avril 1940 quand Brecht, que rencontre le narrateur, doit quitter le territoire suédois. Le narrateur nous mène sur les routes d’Europe, de Tchécoslovaquie en Espagne, et de France en Suède où il intègre les réseaux clandestins, travaille à l’usine Alfa Laval et rencontre Bertolt Brecht. Sylvain Creuzevault symbolise la rencontre par une évocation de Mère Courage tirant sa carriole à la fois maison, commerce et cantine pour les soldats. Dans la troisième partie, le troisième livre, le narrateur est rejoint par ses parents, restés en Bohême. Ce sont les années de guerre. Une survivante au démantèlement du réseau de résistance communiste, Charlotte Bischoff, prend le relais du narrateur, comme dépositaire de la mémoire. On suit l’Orchestre rouge autre groupe clandestin et la réflexion autour des forces alliées et de Moscou, du partage de l’Allemagne. Weiss, comme Brecht, pose la question de l’unité comme nécessité absolue.

© Jean-Louis Fernandez

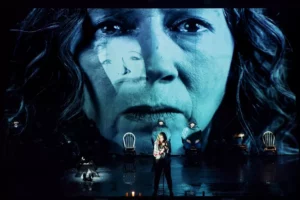

Pour servir un propos paneuropéen, comme l’est celui de L’Esthétique de la résistance, la scénographie, signée de Loïse Beauseigneur et Valentine Lê, qui signent aussi les costumes du groupe 47, nous mène dans des lieux indéterminés permettant de représenter le Pergamon, l’usine, la ville, le stade, la gare, la caserne, des lieux polyvalents investis par les acteurs autant que de besoin et c’est très réussi. L’espace Micocouliers où se joue le spectacle, au Domaine d’O, permet la puissance de la métaphore, qui fonctionne à tous moments et dans tous les lieux où nous errons, avec les protagonistes, cherchant à nous repérer. Le jeu tel qu’il s’inscrit dans cette immense chronique théâtrale prend les sentiers escarpés divers et variés selon les lieux et les moments où nous mène le texte. Sylvain Creuzevault et les acteurs/actrices déclinent plusieurs styles de jeu allant de ce que le metteur en scène nomme le théâtre des distances au théâtre du récit, à la Commedia dell’arte, au théâtre brechtien, à l’agit-prop, au théâtre de tréteaux. Ces styles cohabitent harmonieusement, les acteurs les portent avec brio, ferveur et énergie, quelle que soit leur origine – groupe 47 de l’École du TNS ou acteurs du Théâtre du Singe -. Ils forment un ensemble, une troupe dirigée de main de maître. Tous sont à féliciter, ils collent à cette histoire des idées politiques qu’ils traduisent dans leurs attitudes et leurs gestuelles, à partir de travaux d’improvisation. Le roman de Peter Weiss est aussi une allégorie sur la perte du langage dans un collectif de personnages qui, petit à petit, perdent la capacité à formuler leurs expériences, entrant dans un silence et une solitude, qui peuvent aller jusqu’à la folie.

© Jean-Louis Fernandez

Les élèves du groupe 47 de l’École du TNS ont l’âge des protagonistes, en cela l’onde de choc est d’autant plus forte. Ils portent, avec les acteurs du Théâtre du Singe cette vaste fresque documentaire d’une Histoire si proche de nous et qui colle encore à nos actualités, sociale et politique, alors même que l’amnésie et que l’extrême-droite, guettent au coin du bois. Leur énergie est contagieuse. Ils sont à féliciter.

Créé en 1987 dans la mise en oeuvre de la décentralisation, le Printemps des comédiens que dirige Jean Varela se renouvelle en permanence et dans ses différentes configurations. Il y a des défis, du travail et de la magie, au Domaine d’O – véritable cité européenne du théâtre – dont le nouveau cahier des charges repose sur l’accompagnement des artistes toute l’année sur un temps long, la production, le risque. Par sa programmation multiforme, la manifestation remplit son rôle d’accompagnateur des spectateurs et de passeur. L’art et la culture y ont droit de cité avec générosité et exigence, dans un esprit bon enfant, les spectateurs aiment y passer du temps, dans les espaces de spectacles comme dans ce bel endroit de nature.

Brigitte Rémer, le 19 juin 2023

Avec : Jonathan Bénéteau de Laprairie, Arvid Harnack – Juliette Bialek, Marlène Dietrich, Hélène Weigel, Ilse Stöbe – Yanis Bouferrache, Horst Heilmann – Gabriel Dahmani, le narrateur – Boutaïna El Fekkak*, la mère de Hans Coppi, Ruth Berlau – Hameza El Omari, Hans Coppi, Münzer – Jade Emmanuel, Marcauer, Joséphine Becker, Libertas Schulze-Boyzen – Felipe Fonseca Nobre, Jacques Ayschmann, Kurt Schumacher – Vladislav Galard*, Peter Weiss, Willi Münzenberg, Richard Stahlmann – Arthur Igual*, le père du narrateur, José Díaz Ramos, Bertolt Brecht – Charlotte Issaly, Otto Katz, Karin Boye, Margarete Steffin, Mildred Harnack – Frédéric Noaille*, Max Hodann, Jakob Rosner, Wilhelm Vauck – Vincent Pacaud, un(e) associé(e) de Katz, Herbert Wehner, Adam Kuckhoff – Naïsha Randrianasolo, la mère du narrateur, Edith Piaf, Anna Krauss – Lucie Rouxel, Charlotte Bischoff – Thomas Stachorsky, Nordahl Grieg, Maurice Chevalier, Haro Schulze-Boyzen, Harald Poelchau – Manon Xardel, un(e) associé(e) de Katz, Lise Lindbæk, Rosalinde von Ossietzky, Elisabeth Schumacher – * artistes de la compagnie Le Singe. Scénographie et costumes Loïse Beauseigneur, Valentine Lê – costumes, maquillage et habillage Jeanne Daniel-Nguyen, Sarah Barzic – maquillage et perruques Mityl Brimeur – création et régie lumière Charlotte Moussié en complicité avec Vyara Stefanova – création et régie son et musique Loïc Waridel – création musiques originales Pierre-Yves Macé – cheffe de chœur Manon Xardel – machinerie, régie plateau et cadrage vidéo Léa Bonhomme – création et régie vidéo Simon Anquetil – cadrage vidéo Gabriel Dahmani – régie générale et cadrage vidéo Arthur Mandô – dramaturgie Julien Vella – assistanat à la mise en scène Ivan Marquez. Production : Théâtre national de Strasbourg – Production déléguée : Le Singe (Élodie Régibier) – Le roman L’Esthétique de la résistance traduit de l’allemand par Éliane Kaufholz-Messmer est publié aux Éditions Klincksieck, 2017 – À ceux qui viendront après nous, le poème de Bertolt Brecht écrit en 1938 pendant son exil et représenté dans le spectacle est publié dans le recueil Poèmes Tome 4 à L’Arche Éditeur (1966) dans une traduction d’Eugène Guillevic.

Les 9 et 10 juin 2023, Printemps des Comédiens, Domaine d’O-Montpellier, 178 rue de la Carriérasse. 34090. Montpellier – Tramway n° 1 – site : www.printempsdescomédiens.com – tél. : 04 67 63 66 67 – TNS Strasbourg 03 8824 88 00, site : www.tns.fr – Durée du spectacle cinq heures et demie : partie I/1h35, entracte/30 minutes, partie II/1h15, entracte 30 minutes, partie III/1h40.En tournée : du 9 au 12 novembre 2023 à la MC93/Bobigny/Maison de la culture de Seine-St-Denis.

Roman de Kossi Efoui, publié aux éditions du Seuil en mars 2023, après Solo d’un revenant (2008 – Prix des Cinq continents de la Francophonie), L’Ombre des choses à venir (2011) et Cantique de l’acacia (2017).

Roman de Kossi Efoui, publié aux éditions du Seuil en mars 2023, après Solo d’un revenant (2008 – Prix des Cinq continents de la Francophonie), L’Ombre des choses à venir (2011) et Cantique de l’acacia (2017).

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.